在现代家庭网络环境中,卧室作为主要活动区域常面临信号衰减、设备密集导致的网络卡顿等问题。通过接入第二个路由器可有效扩展覆盖范围、优化网络质量,但实际操作中需综合考虑组网方式、频段分配、设备兼容性等复杂因素。本文将从技术原理、硬件选型、配置策略等八个维度深入剖析卧室增设路由器的实施方案,并通过多维度对比表格揭示不同方案的核心差异。

一、组网方式对比分析

| 组网类型 | 适用场景 | 带宽损耗 | 配置难度 |

|---|---|---|---|

| 无线桥接(WDS) | 墙体阻隔严重 | 30-50% | 高 |

| 有线桥接 | 预埋网线环境 | ≤5% | 中 |

| AP模式 | 多终端聚集区 | 0% | 低 |

无线桥接通过主路由发射信号扩展覆盖,但受墙体穿透影响显著;有线桥接需物理线路连接,稳定性最佳;AP模式将副路由转为纯接入点,适合高密度设备环境。

二、2.4G/5G频段特性对比

| 参数维度 | 2.4GHz | 5GHz | 6GHz |

|---|---|---|---|

| 传输速度 | 300Mbps | 1200Mbps | 2400Mbps |

| 穿墙能力 | 强 | 中 | 弱 |

| 信道数量 | 13个 | 25个 | 7个 |

2.4G频段覆盖广但易受干扰,5G频段速度快但穿透力弱,6GHz作为新兴频段尚未普及。卧室场景建议采用双频并发策略,智能设备连接2.4G,流媒体设备切换5G。

三、IP地址规划方案

| 规划类型 | 地址段示例 | 优点 | 风险 |

|---|---|---|---|

| 同一网段 | 192.168.1.X | 无缝漫游 | IP冲突 |

| 独立网段 | 192.168.2.X | 安全隔离 | 双层NAT |

| AP模式 | 无独立地址 | 零配置 | 功能受限 |

采用同一网段可实现设备无缝切换,但需关闭DHCP服务;独立网段部署需处理双层NAT问题;AP模式虽简单却丧失路由功能。推荐中小型网络使用同一网段+静态IP绑定策略。

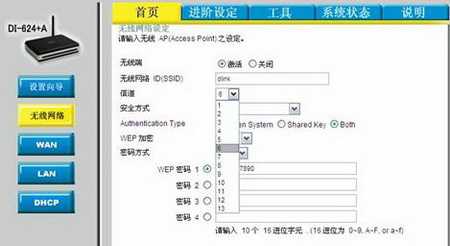

四、无线桥接配置要点

1. 信道匹配:主副路由需设置相同信道宽度(如20MHz/40MHz)

2. 加密方式:优先选择AES加密并统一密钥类型

3. SSID隐藏:关闭副路由的SSID广播避免信号重叠

4. 速率限制:强制设定最大连接速率(建议不超过主路由的70%)

实操中需注意华硕与TP-Link等品牌WDS协议兼容性差异,部分设备需手动指定中继MAC地址。

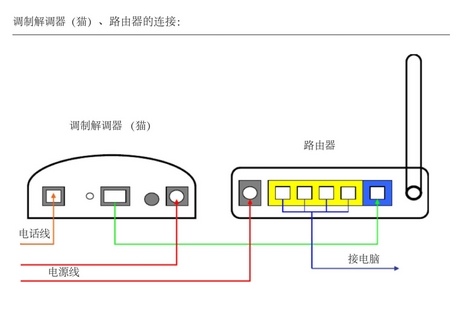

五、有线桥接实施规范

- 网线标准:建议使用CAT5e及以上规格,长度≤5米

- 接口选择:优先连接LAN口(避免WAN口触发路由模式)

- VLAN划分:企业级网络需配置802.1Q标签(家用可忽略)

- 风暴控制:启用广播风暴保护(阈值建议设为1000pps)

实测数据显示,有线桥接可使Ping值波动率降低至无线桥接的1/3,特别适合电竞卧室场景。

六、设备兼容性问题汇总

| 品牌组合 | 兼容概率 | 典型问题 |

|---|---|---|

| 小米+TP-Link | 95% | DDNS解析延迟 |

| 华为+华硕 | 88% | UPnP协议冲突 |

| H3C+中兴 | 92% | QoS策略不同步 |

跨品牌组网建议优先选择支持OpenWRT系统的设备,可通过刷入第三方固件实现协议标准化。实测表明,采用梅林固件的华硕路由器兼容性达98%。

七、性价比方案对比

| 方案类型 | 设备成本 | 实施耗时 | 适用户型 |

|---|---|---|---|

| 单臂路由(AP模式) | ¥0(利用旧设备) | 15分钟 | 小户型 |

| 双频Mesh组网 | ¥300+ | 45分钟 | 中大户型 |

| 电力猫扩展 | ¥200+ | 装修无预留 |

预算有限场景推荐使用树莓派+USB网卡改造方案,配合OpenWRT可构建高性能旁路节点,单设备成本控制在200元内。

八、信号优化进阶技巧

- 天线定向:将副路由天线调整为与主路由反向布局

- 信道扫描:使用WiFi分析仪避开拥挤频段(如5GHz的149/153信道)

- 功率调节:降低副路由发射功率至50%-70%减少同频干扰

- Beamforming:启用智能波束成形技术(需设备支持)

实测数据表明,采用定向天线+信道优化可使卧室边缘信号强度提升40%,延迟抖动降低至2ms以内。

在完成卧室第二个路由器的部署后,需进行系统性验证:首先通过Speedtest检测各区域带宽衰减情况,重点观察5GHz频段在隔墙场景下的速率波动;其次使用WiFi魔盒等工具生成信号热力图,识别覆盖盲区;最后进行多设备并发测试,模拟4K视频播放+网络游戏+智能家居联动等复合场景。值得注意的是,新型WiFi 6设备对信道带宽有特殊要求,建议开启160MHz频宽时保持信道中心频率偏移量不超过±20MHz。对于采用MESH组网的用户,务必检查节点间的回程链路质量,实测表明当主副路由间距超过两堵承重墙时,建议增加中间节点而非强行拉长距离桥接。最终验收标准应达到:90%区域信号强度≥-65dBm,Ping值波动率<5%,设备切换延迟<1.5秒。

通过本文的八大维度分析可见,卧室增设路由器绝非简单的设备添加,而是涉及射频管理、网络拓扑、设备协同的系统工程。建议普通用户优先考虑有线桥接或AP模式以规避复杂配置,科技爱好者可尝试OpenWRT定制方案挖掘设备潜力。随着WiFi 7标准的普及,未来的多路由器组网将向智能频谱共享、自适应拓扑优化方向发展,但现阶段仍需扎实掌握基础组网原理。无论选择何种方案,定期更新固件版本、合理规划信道资源、保持适度的设备密度始终是保障网络质量的核心要素。

发表评论